ヘアカラーの歴史

古代から近世まで

古代

紀元前3500年の頬や唇を彩色するための化粧品が古代エジプトの遺物として発見されており、すでにその頃には、エジプト人は爪、掌、足の裏とともに髪をヘナ(ヘンナ)で赤橙色に染めていました。また、アッシリア人は、ヘナで髪や眉を染めていましたし、動植物・鉱物から作られた白髪染めを使用していたという記録も残っています。

古代ギリシアでは、男女ともに金髪が嗜好されました。喜劇作者メナンドロスは、アルカリを牛脂で固めた軟膏を髪にすり込み、何時間も無帽で太陽の下に座り続けて髪色を脱色する人々の様子を作品中に残しています。 シーザーが北欧系婦人を捕虜としてローマに連れ帰って以来、古代ローマの貴婦人達は、金髪に強く憧れ、自分達の茶色の髪を金髪にするために大変な努力を重ねていたそうです。灰分(アルカリ)と太陽光によって金髪を得ていたようで、同時に髪をひどく傷めました。

中世

中世は、キリスト教が染毛だけでなく、化粧全般を全て不道徳なものとしたため、千年間の長きにわたって、染毛は排斥され続けました。

しかし、当時辺境の地に住んでいたアングロ・サクソン人を描いた彩色画には、男女ともに髪が青く彩色されており、実際に髪を青く染めていたと考えられています。このように、文化的に髪を染めるという行為は細々ながらも続けられていたようです。

近世

ルネッサンス後期の16世紀の終わり頃、ベニスで再び金髪がブームとなりましたが、その方法は、やはりアルカリで洗った髪を太陽光に数時間もさらし続けて脱色するものでした。ナポリの博学者ジャンバッティスタ・デッラ・ポルタは、染毛剤あるいは脱色剤の処方をいくつか記述しています。

17世紀に入ると、イギリスのエリザベス一世が赤毛であり、その赤毛を強調するようなファンションが流行となったことも影響して、かつらや染毛剤が市民権を得るようになりました。例えば、燃料コークスを発明したヒュー・プラットは、「30分間で頭髪とひげを栗色にする方法」を紹介しています。

近代 -染毛剤が発展した近代-

19世紀になると、実験哲学の一分野が発展し、有機化学として独立した学問となりました。それまで色素といえば、必ず天然資源でしたが、有機合成による供給が始まり、当時最新かつ最重要の有機合成原料であったタールから、タール色素という一群の有機合成色素が次々に発明されました。この始まりとされているのが、1856年の英国のW・パーキンによるモーブの合成と工業化です。また、現代の染毛剤でも使われている重要な成分が発見され、染毛への利用が見いだされたのもこの時期です。

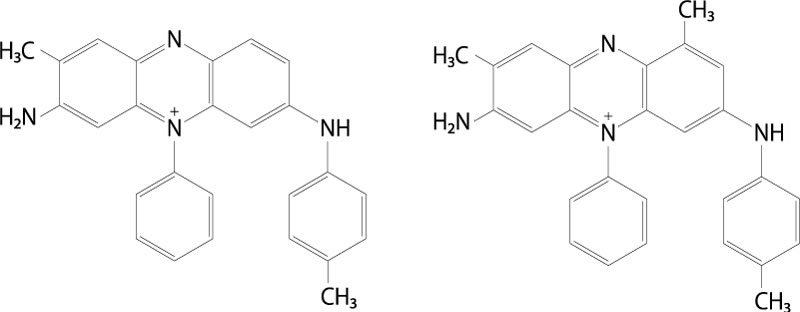

モーブ(Mauve)染料を構成する主な色素

過酸化水素は、1818年にフランスのL・J・テナールにより発見されました。多くの酸化染毛剤で使用されているパラフェニレンジアミンは、1863年ドイツのA・W・ホフマンにより発見され、1883年にはフランスのP・モネーが過酸化水素との組み合わせによる染色で特許を取得しています。

一方、18世紀終わり頃には、ブナ科の木の股にできるコブから採れる没食子と硫酸鉄を混ぜ、アラビアゴムの粘液で増粘させるという、今日の非酸化染毛剤に至る染毛方法も紹介されています

日本の歴史(~江戸時代)

源平時代の白髪染め-斎藤実盛について-

この時代には今日の「白髪染め」に近い”モノ”は存在していませんが、「髪を染めた」記録として伝えられているのが、鎌倉時代の武将「斎藤実盛」に関する逸話で、老いてなお先陣を争うという生き様が「平家物語」「源平盛衰記」歌舞伎「実盛物語」謡曲「実盛」などで語り継がれています。

斎藤実盛(さいとうさねもり:1111年~1183年)は、武蔵国幡羅郡長井庄(埼玉県熊谷市)を本拠とする関東の平氏有力の武将の一人で、寿永2年(1183)に木曽義仲追討のため70才を超えて北陸に出陣した篠原の戦いで、「最後こそ若々しく戦いたい」という思いから、白髪染めをして出陣したとされています。 鉱物性の無機顔料などが使用され、顔の様子が変わっていたので、義仲には実盛本人とわかりませんでした。奮戦して果てた武者の首実検をするため、首を付近の池で洗わせたところ、みるみる黒い色が落ちて白髪に変わり、実盛本人と確認されました。義仲は、幼い頃の大蔵館の変で殺されるところを助けてくれた恩人を討ち取ってしまったことを嘆き悲しんだと伝えられています。

資料:錦絵 源平英雄競(斎藤別当実盛)

実盛が篠原の戦いで木曽義仲の武将の手塚光盛と老齢を押して戦う様子(国立国会図書館のウエッブサイトより転載)

作品所在地:妻沼聖天山

写真提供:熊谷市観光協会

右の写真は埼玉県熊谷市妻沼の聖天山にある石像で、手鏡を持って髪を染める様子がわかります。同様の石像が、篠原の戦いに近い、石川県小松市多太神社にも祭られています。

江戸時代の白髪染め-美玄香-

江戸時代になり経済活動や文化が成熟して庶民生活が豊かなものになると、様々な「化粧品」が開発され、そのひとつとして「髪を黒くする、染める」といった商品が登場してきました。その代表的なものが「美玄香」といわれるもので、江戸の坂本氏の発売とされています。坂本氏は江戸京橋南伝馬町三丁目稲荷新道の化粧品製造販売業者でした。なお、ここから出された最もポピュラーな「化粧品」は「仙女香」と呼ばれた白粉で、その後大正時代まで販売されたようです。●右は明治42年の広告です。

※御白髪そめ「美玄香」について

当時、白髪染めに用いた黒色のびんつけ油を「黒油」といい、明治になっても「千代田黒油」「スミレ黒油」といった商品が販売されていました。これは実際に白髪を染めるものではなく、黒髪に艶を与え、白髪を目立たなくするものと思われます。其のひとつに「美玄香」というものがあり、当時の川柳でも詠まれるほど有名な商品でした。

- 今ならば実盛も買ふ美玄香 (柳多留百六十七)

- 実盛は洒落る気でなし黒油 (柳多留百二十九・6)

- 篠原香と名付けたひ黒油 (柳多留百二十五・14)

また、安藤広重の浮世絵「東海道五十三次」の「関宿」の場面に、この「美玄香」の名前が見られます。

「都風俗化粧伝」にみる白髪の対処法について

「都風俗化粧伝」とは、江戸時代1813年に刊行された女性のための美容書で、そのなかの「髪之部」では白髪の対処法の例がいくつか挙げられています。以下、平凡社東洋文庫版からの抜粋。

【くるみ】若白髪を直す薬の伝

よくよく磨りつぶし、白髪を抜き去りて、その毛の穴のなかにすりこめば、黒き髪生じて、ふたたび白髪生ぜず。

【えんじゅのみ】髪を黒くし、一生白髪生えることなき薬の伝

平生(つね)に喰えば髪黒うし、髪、鬚、白髪なく、年老いても黒く長うする秘方なり。

【くろごま】髪を黒くし、一生白髪生えることなき薬の伝

九たびむし、九度さらし、粉にし、棗(なつめ)のにくにて丸じ、日に二十粒ずつ、朝夕呑むべし。髪黒うして一生白髪を生ぜず。また、しらが生えたる人たりとも、忽ち髪を黒ろうすること奇妙なり。

【くわのね】白髪を黒うして光沢(つや)を出す薬の伝

生油(あぶら)にて煎(に)つめ、たびたび髪にひたすべし。

【ざくろの皮】

せんじて髪にたびたびぬるべし。

日本の歴史(明治時代~)

日本で最初の酸化染料による染毛剤が発売されたのは、明治38(1905年)であり、パラフェニレンジアミンのアルカリ溶液を頭髪に塗り、空気酸化により、2時間程かけて髪を染めていました。それまでは、タンニン酸と鉄分を用いたいわゆる「おはぐろ」を利用し、10時間程度かけて染めていましたので、飛躍的に時間が短縮されました。明治時代に発売された染毛剤は、全て髪を黒色に染めるもので、当時の商品には、「白毛赤毛を黒く自然の髪に染め上げる」といった説明が付いていました。当時、地毛の明るさは、癖毛と同様、女性の悩みでした。

その後、大正元年(1912年)に、パラフェニレンジアミンを過酸化水素で酸化する、現在の酸化染毛剤の原型ができました。大正7年(1918年)には、パラフェニレンジアミン粉末一包、のり粉一包、及び過酸化水素水一壜の3剤タイプの30分で染め上がる白髪染めが発売されました。

明治時代初期から中期の染毛剤

明治時代になっても様々な「白髪染め」の開発が行われていたようで、「お歯黒」を利用したものが代表的でした。そのほか金属やアルカリを利用したものも記録にありますが、いずれも効果が不十分で、製品として広まらなかったようです。

<明治初期の白髪染め広告>

仙伝無類 志らが染薬

(石橋正右衛門) 年代不詳

江戸 志らがそめ

(西内治郎平)明治10年

この頃主流の白髪染めは、「お歯黒」を利用したもので、それは、染め上がりまでの時間が10時間以上かかったといわれています。下に示すような商品がこの頃登場しています。不思議なことにいずれも白髪染めと一目で分かるような商品名ではなく、白髪染めであることを強調した説明文を商品名としています。

- 伊藤泰山堂「安全しらがそめ 染毛液」

- 大木合名会社「しら毛染白毛液」

- 岡田商店「志らが赤毛の人」

- 楽天堂薬房「しらが赤毛染」

- むすな家「志らが赤毛の人に告ぐ」

また、明治時代には多くの新聞が発行され「広告欄」にも「白髪染め」が登場しはじめます。明治10年の白髪染めの広告が、年代がわかっているものとしては最も古いものです。明治初期の頃は、年に数件の登場回数が、明治40年以降は数十から百件ほどに増加しています。

明治時代後期-染毛剤「酸化染毛剤」の登場-

明治の終わり近く、明治40年ごろ、東京の染料絵の具商「服部松栄堂」(服部重右衛門)より、「白毛赤毛染 千代ぬれ羽」が発売されました。これが国内初の酸化染料を使用した染毛剤です。前の章でも述べたように、それまでの白髪染めは、「お歯黒式」が主流でした。この製品の登場で、その後の「染毛剤」の世界が大きく変わりました。ここでは「千代ぬれ羽」がどのような製品で、いかに市場を形成したのか、その後の経緯をたどってみます。

「千代ぬれ羽」とはどのような製品であったか 商標登録を見ると、明治39年の出願であり、また新聞広告では明治40年2月が確認されているので、おそらく明治39~40年の発売と思われます。主剤にパラフェニレンジアミン(パラミン)を用いた「液体1剤式」で、空気酸化で染める形式でした。その使い方は、本品を茶碗などにあけ、湯せんで温め、染液を洗髪後の湿った髪に、地肌に付かぬよう塗り、風に当ててよく乾かし、12時間過ぎてから洗い落とすというものでした。現在の製品とは異なり、放置時間が長いほど染まりがよくなるので、朝染めて、夕方洗うといったことも書かれています。これでも当時主流であった「お歯黒式」と比べれば結構便利な製品とされ、大変ヒットしたようです。

大正時代の染毛剤-過酸化水素の登場-

明治40年ごろ発売された国内初の酸化染毛剤「千代ぬれ羽」は順調に市場を作るかと思われましたが、類似商品の乱立、「かぶれ」の報道とその後の販売禁止措置、そして第一次大戦による原料不足といった要因で「千代ぬれ羽」は衰退していきました。一方、新たに登場した「志らが赤毛染 ナイス」は、当時輸入されていた過酸化水素水を酸化剤としたことにより、市場で優位な地位を築くことができました。

「ナイス」はどのような製品であったか

「ナイス」は過酸化水素水を使用した「液体2剤式」の染毛剤で、染毛時間は20~30分と従来品と比べ劇的に短縮されました。日本で過酸化水素が使用されるのは、明治時代ドイツからの輸入品によるようで、「るり羽」(山発産業)が大正4年に使用していたとの記録があります。(山発社内報より)

「志らが赤毛染 ナイス」の登場

「ナイス」の新聞広告は明治43年頃からその名前が見られます。明治45年の「毒劇物取扱法」の改正により、白髪染めはそれまで小間物商や化粧品店で販売できましたが、以後の販売は薬種商や薬剤師でなければ販売できなくなってしまいました。「ナイス」の成功は、その販売元である「丹平商会」が、薬の販売ルートを持っていたため、いち早く販売拡大ができたことと、「ナイス」が過酸化水素を使用し、「千代ぬれ羽」や他社の製品より品質面で優位に立つことができたことによると思われます。

昭和時代の染毛剤-三剤式染毛剤の登場-

酸化剤を使った染毛剤「ナイス」の登場により、その後様々なコンセプトの製品が登場するようになりました。例えば「染毛時間が5分でよい商品」や「固形しらが染め(着色料のように使用)」など、現在もあるような製品が開発され、上市されました。こうした流れは大正末期から昭和にかけても引き継がれ、昭和30年代には「粉末1剤式」の製品が相次いで登場しています。

大正期に発売された染毛剤の液だれを改良した「三剤式」が上市されました。第1剤が染料粉末、第2剤は糊剤、第3剤の過酸化水素となっています。